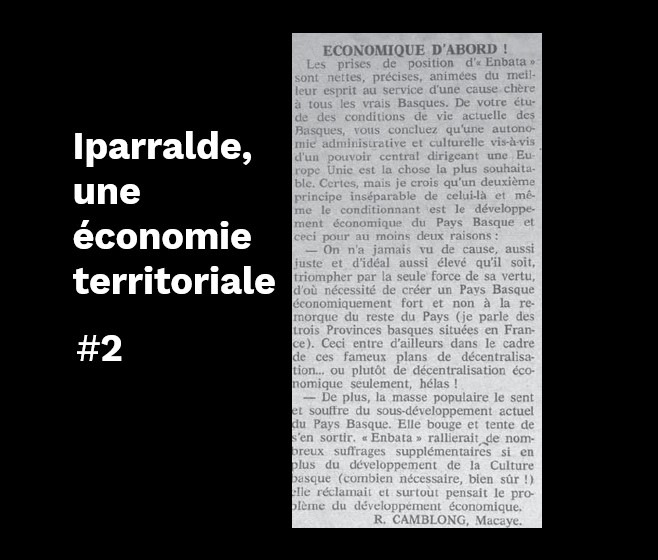

Ci-dessus, un article du jeune Ramuntxo Camblong, agé d’à peine 21 ans, dans le n°6 d’ENBATA (septembre 1961).

*CHRONIQUE PARUE DANS L’HEBDOMADAIRE MEDIABASK DU 10 JUILLET 2025

Les fondements du modèle basque sont ceux d’une économie identitaire, à la fois ancrée localement et ouverte sur l’extérieur. Un cas d’école dans l’Hexagone ; mais, localement, une rupture générationnelle. Épisode 2.

Comme nous l’avons vu le premier épisode (ici!), il y a en Pays Basque une imbrication particulièrement forte entre enjeux territoriaux, identitaires et économiques. Le chercheur Xabier Itçaina en a décrypté les dynamiques à l’œuvre depuis les années 1960-1970 dans le monde industriel et agricole, le mouvement coopératif et toutes les formes de structuration collective. Xabier Itçaina évoque dans ses travaux[1] des “aventures entrepreneuriales” (sous forme de sociétés ou d’associations) comme “autant d’entreprises politiques dans lesquelles le marquage territorial est utilisé comme une source essentielle pour la justification de l’action collective”*. Ainsi, une grande part de la dynamique économique en Pays Basque Nord est intimement liée à celle de la réappropriation culturelle. Ramuntxo Camblong en fut l’une des figures emblématiques : entrepreneur, il a créé la première Scop en 1975, a participé au mouvement Hemen-Herrikoa. Il a aussi été le premier président de l’Institut culturel (EKE), premier président du Conseil de développement…

Le cas basque échappe à la littérature académique classique[2]. Les économistes assignent habituellement à l’économie identitaire une fonction de protection voire de réparation du patrimoine local, que l’économie marchande a tendance à détruire. Cette dernière serait tournée vers la conquête de marchés extérieurs, quand l’économie identitaire serait plus tournée vers les produits locaux (avec des ventes boostées par le tourisme). Économie capitaliste d’un côté, patrimoniale de l’autre[3]. Mais cette lecture de l’économie identitaire (très franco-française dans son rapport au local) ne suffit pas à comprendre les ressorts de l’économie de notre territoire.

En Iparralde, cette économie identitaire relève d’un mouvement plus profond et plus structurel : l’identité n’est pas ici un objet mais un sujet. Elle se déploie aussi bien dans l’économie non marchande (notamment le monde associatif) que marchande (la production agricole, artisanale, industrielle, artistique, l’exportation de biens et services…). Une véritable chaîne de valeur territoriale à fort impacts socioéconomiques et culturels. C’est justement en souhaitant échapper à cette folklorisation de nos savoir-faire que la dynamique entrepreneuriale a été porteuse d’un projet de société. Elle a mis en tension aussi bien les questions identitaires que de business, le respect des traditions et l’innovation, la conquête de nouveaux marchés et celle de nouveaux droits culturels et linguistiques, la solidarité et la répartition de la richesse, la professionnalisation et la revendication institutionnelle… La diversité du tissu économique actuel tient pour beaucoup dans ces fondations qui ont inspiré toute une génération d’acteurs.

Mais comme le souligne Xabier Itçaina, ce militantisme économique – qui visait à renforcer l’appareil productif du Pays Basque – s’est déplacé au cours des années 1990-2000 vers un univers associatif ainsi que vers d’autres références d’action (comme l’écologie, notamment), jusqu’à observer un décrochage du monde militant avec le projet économique…

Alors même que de nombreux entrepreneurs sont arrivés sur le territoire en résonnant fortement à notre capital culturel et social, une nouvelle génération d’acteurs et de militants se sont mis à distance de ce qui fait économie. Une forme de non acceptation de la dimension productive et marchande de l’économie, quand bien même tout le monde y participe au quotidien dans ses actes de consommation, dans les dépenses de nos associations et de nos collectivités. Et ce n’est pas l’adhésion à l’eusko qui suffira à relocaliser nos flux économiques. Un décalage entre une image de l’économie associée à la finance, au capitalisme pur et dur, et la réalité de 95% de nos entreprises qui sont locales et de petite taille.

L’absence de débat économique ces dernières années pose problème au vu des défis à relever : l’avenir de nos secteurs d’activité, la qualité et la diversité des emplois, la place de la jeunesse, les dépendances accrues aux ressources et aux marchés internationaux, l’empreinte écologique réelle… À nous détourner de l’économie, nous nous détournons de choix de société, bref de l’avenir même du Pays Basque.

[1] « Economie identitaire Vs économie marchande », Denis Barthélemy (2007, économie appliquée) Cf. les travaux synthétique de

[2] « Les mobilisations discrètes: Affirmation identitaire et choix économique en Pays Basque français », Xabier Itçaina (2006, 2019)

[3] Le monde agricole a par exemple été traversé par ce dilemme : est-ce que l’exploitation est un capital ou un patrimoine (qui ne se vend pas car il garantit l’identité familiale et paysanne) ? Un débat récurent en Pays Basque…