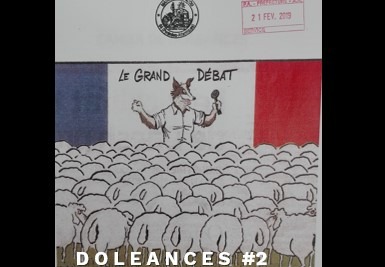

[Première page d’un Cahier de Doléances, d’un village du Pays Basque]

*CHRONIQUE PARUE DANS L’HEBDOMADAIRE MEDIABASK DU 13 MARS 2025

Poursuite du décryptage des cahiers de doléances en Pays Basque : que nous révèlent-ils encore ?

« Moi et mon mari, nous gagnons le SMIC et nos fins de mois sont très difficiles. Nos taxes (vos impôts sur les gens de classe moyenne), nous prennent à la gorge et nous asphyxient un peu plus chaque année. Nos petits commerces ferment car on ne peut pas les faire vivre faute d’argent. Se faire soigner devient un combat, et nos parents qui autrefois pouvaient financièrement aider leurs enfants ne peuvent même plus, puisqu’à la retraite ils ne peuvent même pas se faire plaisir alors qu’ils ont bossé toute leur vie. De plus, mon fils a un handicap de scolarité et n’arrive même pas avoir des heures d’AVS (…) : dans les petits villages, nos enfants n’ont-ils pas le droit à la même éducation que les autres ? ».

Cette contribution d’une habitante du Pays Basque intérieur résonne avec les problématiques soulevées dans notre première chronique du 13/02. Dans les cahiers de doléances, il est souvent évoqué la précarisation des veuves, des mères célibataires, des personnes handicapées, mais aussi des étudiants et jeunes actifs… Les citoyens vivant en milieu rural (ou péri-urbain) semblent marqués par la disparition de services publics (Poste, Centre des impôts…) que les nouveaux services ne semblent pas remplacer. Le tout numérique accroît une distanciation avec le service public : difficultés dans les démarches administratives, pour obtenir un billet de transport… Ce sentiment d’inaccessibilité (ou de mise à l’écart) s’exprime derrière la revendication de gratuité des autoroutes : « On est passée de 4 voies nationales à des autoroutes payantes ». La mobilité (vers les bassins d’emplois et de services) serait-elle devenue un luxe ?

Derrière ces vécus et ressentis s’exprime une défiance vis-à-vis des institutions et des décideurs dans leur gestion de l’argent public. C’est clairement le train de vie de l’Etat (au sens large du terme) qui est visé : celui de ses administrations, de ses hauts-fonctionnaires, des élus nationaux (ministères, parlements…), des niveaux de salaires, et des avantages directs et indirects dont ils bénéficient : « Qu’ils assument leurs frais fixes comme les autres citoyens ! ». Ce ne sont pas les dépenses publiques qui sont mises en cause, mais la façon dont elles sont gérées par les « politiques » : « L’Etat doit montrer l’exemple ! ». Il y a une attente de contrôle citoyen de l’argent public et de la probité des décideurs (casier judiciaire, dépenses, recrutements, assiduité…), de maîtrise de certains emplois publics (dans les grandes administrations). Si les citoyens qui s’expriment parlent peu des élus locaux, leurs allusions laissent à penser que les institutions territoriales sont mises dans le même paquet…

L’attente d’exemplarité traduit plus globalement une défiance vis-à-vis des élites, qu’elles soient politiques, économiques, intellectuelles, médiatiques… Il y a ce sentiment que ces élites s’arrangent entre elles, captent richesses et pouvoirs. Des élites qui leur apparaissent de plus en plus loin de leurs réalités, cumulant postes, mandats et revenus.

« Monsieur le Président, tous ces politiques, leurs femmes ou maris, réduisez vos dépenses, vos services personnels. Et tous ces anciens politiques qui continuent à bénéficier de leurs avantages. (…) Entre vous, les politiques en activité, les anciens politiques, les fortunés et nous, les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les étudiants, l’écart est trop grand ».

Mais ne nous trompons pas : il n’y a pas de remise en cause de l’emploi public et du service public. Les citoyens valorisent le travail des fonctionnaires qui travaillent localement pour l’éducation et la santé. Deux sujets centraux.

En filigrane, on ressent une nostalgie du modèle français tel qu’il s’est développé dans la seconde partie du XXième siècle. Il est évoqué une certaine histoire du pays, un modèle de redistribution (le travail qui permet de consommer, la sécurité sociale…), l’accès à l’école et aux soins, les infrastructures (chemin de fer, autoroutes…) et les grandes entreprises publiques (PTT, EDF…). Il y a ce sentiment que les gouvernements successifs, depuis les années 80, ont détricoté ce système et cédé des pans entiers du « patrimoine national ». Une rupture consommée, résumée par cette expression : « Depuis 40 ans, ils ont écrit une histoire sans nous, le peuple ».